こんにちは。チャクラのママです。重症心身障がい児の放デイ看護師で、【発達障害児支援士】として働いています。そして、自閉症スペクトラム、知的障害、DCD(発達性協調運動障害)の小2長男チャクラと、次男ちゅんころぴー、夫と4人暮らしです。小2の長男は公立小学校の特別支援学級、知的障害級に通っています。

野菜を全く食べないチャクラ…

保育園時代のチャクラは、全く野菜を食べませんでした。保育園の先生たちにも、『もう少しお家でも色々食べる練習を…』と数年間言われて、きつかったです。

小学生になった今も好き嫌いは多いのですが、『嫌いな野菜だけど、一口食べてみよう』と食べることができるようになりました!!

本を読んでいると、以下の文章がありました。

地道な修正によって、ほぼすべての子どもにおいて、小学生までには偏食の克服が可能である。

<杉山登志郎 発達障害の子どもたち P.184 より>

この言葉を信じて、色々頑張ってきました。今日は、これまでチャクラの偏食にどう対応してきたかを書いていきたいと思います。

偏食を学ぶのにオススメの本は…

何とか食べられるものを増やしたい。でもやみくもに頑張って作って、食べてもらえないのは、本当にキツイ…。どうにかならないかなーと思い、この本を買いました。コチラを見ながら、色々悪戦苦闘しました。この記事では、本書より一部を抜粋・編集して、偏食についてお伝えします。

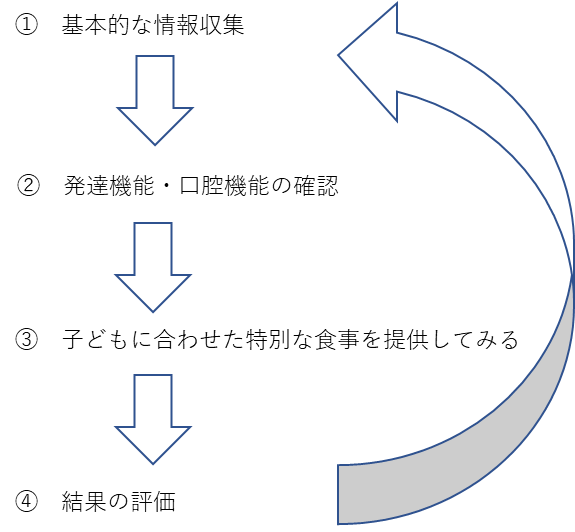

今日は、偏食改善のプロセスの①、【身体・栄養状態の把握】についてです。

偏食改善へのプロセスのおさらい

子どもの健康・安全の観点、対応の実効性の観点から、最初に解決すべきは身体栄養状態の問題です。そのために、まず子どもの栄養状態を把握し、それからその他の課題に取り組んでいきましょう。

子どもの状態を確認する

偏食改善に向けた取り組みは、体重や身長といった数値的なものから、日頃の生活状態、家庭環境など、全体的な意味としての【子どもの状態】を把握することから始まります。子どもの姿は絶えず変化、成長し続けるため、把握もその都度行う必要があります。常に子どもの状態を把握することを念頭に置きながら対応していきましょう。

※この後の項目は、施設職員向けの項目が多いので、保護者の方で不要な項目だと思われましたら、飛ばしてもらってOKかもです。ただ、やってみると、気づくことも多いです!※

情報収集の基本

身長、体重、食事の状況など生活リズムなどをリスト化します。

- 年齢・性別

- 身長・体重

- 疾患や障害、発達状況 など

- 朝食・昼食・夕食の内容

- おやつなど、食事以外で口にしているものの内容

- 飲んでいるものの内容

- 食べられないもの

- 食事の時間

- 食事時の様子 など

- 起床・就寝時間などの生活リズム

- 子どもが好きなもの

- 家庭の状況 など

子どもの食事の状態を把握する

- 具体的な摂食内容を把握することで、食べられる食事を提供する環境を整え、偏食傾向をつかむ

今子どもが何に困っているのか、これからどうしたいのか、という、偏食対応を行う上での起点となる情報を収集していきます。

手順① 食べられるものを把握する

食べられる機会を少しでも作るため、今家庭で食べられている食事の内容について、可能な限り聞き取ります。

食べられる食材や料理の名前だけでなく、材料、調理法、盛り付け方、食事のあげ方やタイミングなど、可能な限り詳細に聞き取ります。

周りが考えているより、食べられるものの範囲が限定されることがあります。例えば「レトルトカレー」を食べられるように見ていても、実際は「 A 社のレトルトカレー」だけが食べられるというような場合があります。そのような場合、食材以外の情報が役に立ちます

手順② 食べられるもの実際に提供し、【食べられるものリスト】を作成する

手順1で把握した、食べられるものを実際に提供し、子どもの様子を確認します。給食で食べているもの、食べている様子を観察します。結果は食事記録表に記録します。

そして、食べられるものをまとめてリスト化します。対応初期はこのリストを元に、子どもが食べることができる食事を用意し、提供していくことになります。状態に変化があったり、新しい情報があればその都度リストを更新しましょう。

身体栄養状態を確認する

- 偏食対応できる方法を確認する

- 食事量が適切か確認する

- 実施した対応がどう影響したか確認する

手順① 子供が食べたり、飲んだりしたものを平日と休日を含め、3~7日分ほど記録する

3食と間食以外に食べている場合は、それも合わせて記入します。料理に入っている具材もなるべく書きます。

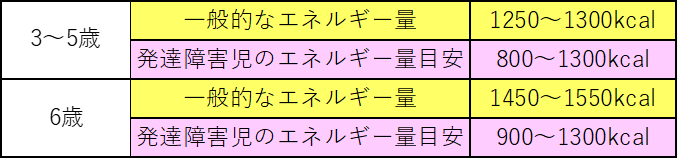

手順② エネルギー摂取量を計算し、栄養状態を確認する

食事記録を元に、摂取しているものから摂取エネルギー量を算出します。アプリや計算サイトなどを使うと簡単です。

栄養、そして身長・体重などから推定エネルギー必要量を算出し、比較することで、食べ過ぎ、食べなさ過ぎをおよそ判断できます。ここで、成長曲線やカウプ指数やローレル指数なども計算で求め、多角的に判断します。

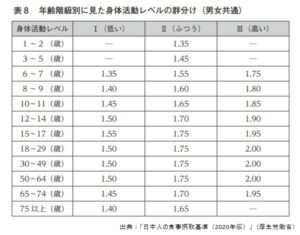

体重 × 年齢の基礎代謝基準値 × 活動レベル + エネルギー貯蓄量

※小児の活動レベルは、厚労省により以下のように定められています。

しかし、この書籍では、【計算に用いる活動レベルは1.2~1.3を基準とし、活動量が多い子は1.4とします。肢体不自由児(筋緊張が強い場合は除く)、ダウン症、筋肉量が少ない子は1.2以下にする場合もあります】と注釈されていました。

手順③ 集めた情報をもとに、対応方法を検討する

上で求めたエネルギー摂取量、推定エネルギー必要量を比較します。同じくらいであれば、その数値を参考に対応を進めていきます。

- 大きく異なる場合は、活動の様子や食事記録の内容を、記載間違いなどないか、再確認します。

- 体重過不足がある場合は、それを加味してエネルギー必要量を再検討し、それに基づいて対応を進めます。

いかがでしょうか?今回は、【身体・栄養状態の把握】を書きました。今日はここまで!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/451a0cd3.26b1f667.451a0cd4.f001f693/?me_id=1276609&item_id=12405240&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00986%2Fbk480585944x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)