こんにちは。チャクラのママです。重症心身障がい児の放デイ看護師で、【発達障害児支援士】として働いています。そして、自閉症スペクトラム、知的障害、DCD(発達性協調運動障害)の小2長男チャクラと、次男ちゅんころぴー、夫と4人暮らしです。小2の長男は公立小学校の特別支援学級、知的障害級に通っています。

野菜を全く食べないチャクラ…

保育園時代のチャクラは、全く野菜を食べませんでした。保育園の先生たちにも、『もう少しお家でも色々食べる練習を…』と数年間言われて、きつかったです。

小学生になった今も好き嫌いは多いのですが、『嫌いな野菜だけど、一口食べてみよう』と食べることができるようになりました!!

本を読んでいると、以下の文章がありました。

地道な修正によって、ほぼすべての子どもにおいて、小学生までには偏食の克服が可能である。

<杉山登志郎 発達障害の子どもたち P.184 より>

この言葉を信じて、色々頑張ってきました。今日は、これまでチャクラの偏食にどう対応してきたかを書いていきたいと思います。

偏食を学ぶのにオススメの本は…

何とか食べられるものを増やしたい。でもやみくもに頑張って作って、食べてもらえないのは、本当にキツイ…。どうにかならないかなーと思い、この本を買いました。コチラを見ながら、色々悪戦苦闘しました。この記事では、本書より一部を抜粋・編集して、偏食についてお伝えします。

今日は、偏食改善のプロセスの②、【発達・口腔機能の確認】についてです。

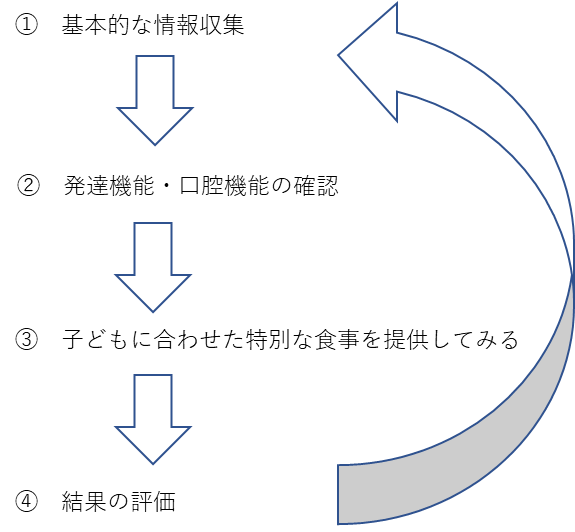

偏食改善へのプロセスのおさらい

子どもの健康・安全の観点、対応の実効性の観点から、最初に解決すべきは身体栄養状態の問題です。そのために、まず子どもの栄養状態を把握し、それからその他の課題に取り組んでいきましょう。

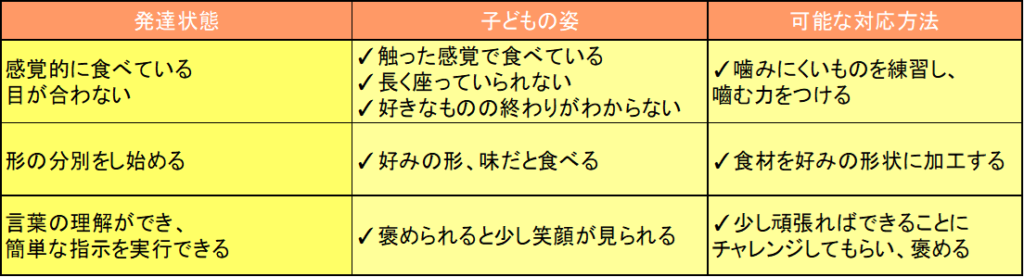

子供の発達状態を確認する

偏食対応のため子供の発達を大まかでいいので把握し、どういった関わり行うことができるの発達とともに支援内容を考えていきます。

表) 子どもの姿と発達状態から考える対応方法

感覚的に食べている場合

- 安心できる環境を用意し、【食べることを楽しい】、【見たことないものでも食べたら美味しい】、【この人が進めたものは美味しい】といった経験をさせましょう。同じ食材ばかりでなく、種類は増やすように心がけましょう。

形の分別をし始める場合

- 千切り場やフレーク状、そぼろ状など、形が分かりやすく、手を出しやすい食材を用意し、好みを探っていきます。好みの形状に似せた形状にすると、新しい食材でも食べ始めることが多いです。

- 好み始めた食材と一緒に、次に挑戦したい食材を千切り状にし、同じ味付けにして並べておくと食べられるようになることが多いです。

例)春雨などを好むようになったら、色が似ている玉ねぎや大根の千切りを混ぜて、好みの味で提供してみる

言葉の理解ができ、簡単な指示を実行できる場合

- 少し好きそうなものと引き換えに、まだ食べられないが、食べられるようになりそうなものを一口すすめます。

- お皿に盛る量を少なくし、空っぽにできたら褒めできる経験を積み重ねます(2歳以上の認知が必要と思われる)必要に応じて空っぽシール表なども利用しましょう。

- 数が少しわかったり、興味がある場合は、口頭での指示が伝わりやすくなるので、声かけによる支援を増やしていきます。

- 食べて欲しい順番や【何個頑張る】、【何個空っぽにできる】、【何回かむ】、【何時に食べる】など、カレンダーを使ったり数字を使いながら、伝えていきます。

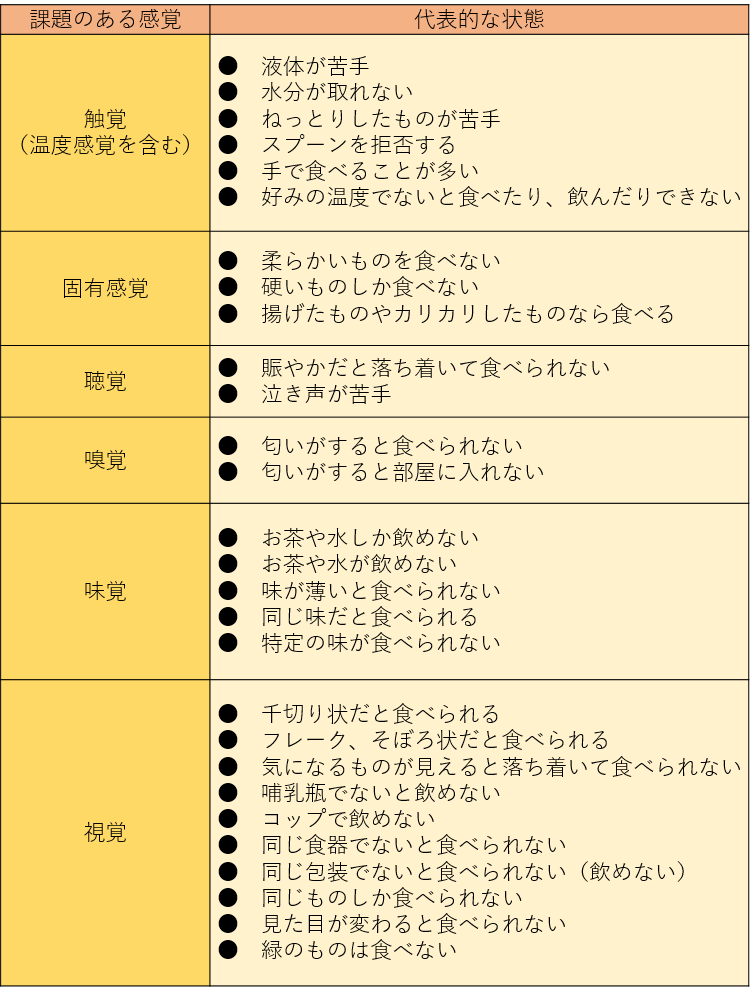

子どもの感覚を確認する

子どもたちは様々な感覚で、目の前にある食材が食べられるものなのか、どうなのかを判断しています。感覚には好みのものと苦手なものがあり、好みの感覚のものであれば口にし、苦手な感覚は拒絶することが多いです。

食べることを楽しいことと感じてもらうため、まずは苦手な感覚のある食材は避け、好みの感覚のものを揃え、安心してもらうことが大切です。好みの感覚がするものを口にして心地よさを感じ、食べることが当たり前になったら、少しずつ苦手な感覚にもチャレンジしていきましょう。

口腔機能を確認する

食べる機能、口腔機能の発達を原因とする偏食に対しては、その子どもの口腔機能の状態にあった食事を提供し、安心して食事を楽しむことができるようになってから支援をする必要があります。

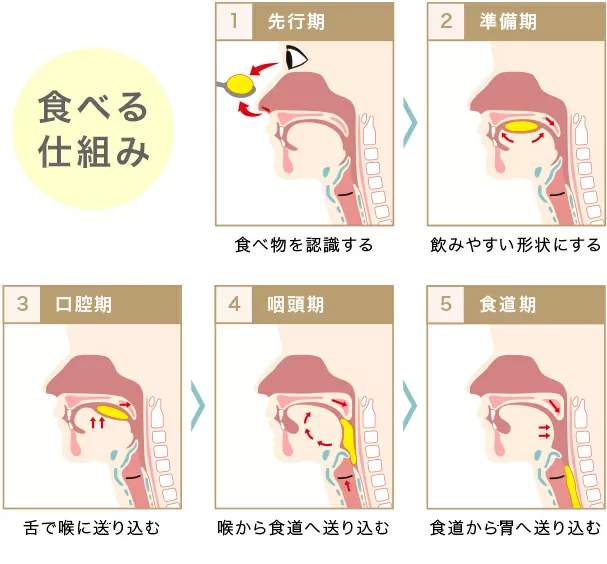

咀嚼→送り込み→嚥下の流れ

食事を取る時の口の動きを簡単に説明すると、食べ物を噛んで塊にする【咀嚼】、できた塊を喉へ送る【送り込み】、送り込んだ塊を飲み込む【嚥下】の3段階に区別することができます。

発達に障害がある子どもは、こうした口腔機能の獲得に時間がかかったり、発達にばらつきがあることが多く、それが食べられない原因になっていることがあります。また、噛みにくい、飲み込みづらいといった経験を重ねてしまうと、安心して食べられるものだけを食べるようになってしまい、偏食に陥ることがあります。

口腔機能の何が課題か探っていく

安心して食事を楽しめるようになるために、子どもの口腔機能が今どの程度の状態にあり、どんな様子であれば問題ないかを確認する必要があります。以下に、口腔機能のどの段階に課題があるのか、例を示します。

咀嚼が原因となっていそうな場合

- 噛めるし、すりつぶせるが、力が弱く、硬いものが噛めない

- 噛めるがすりつぶせない

- 前歯では噛めるが、奥歯で噛めない

- 歯ではなく、舌で潰している

- 丸呑みしている

送り込みが原因となっていそうな場合

- 粒のあるものが送り込めず、嫌がったり、出してしまう

- 粘りの強いものが送り込めず、嫌がったり、出してしまう

- 舌で送り込めているが、とろみが少し強いと難しそう

- 食べたものが口の端からこぼれてしまう

嚥下が原因となっていそうな場合

- サラサラの水分が飲みにくい、むせる

- スパウトや哺乳瓶でないと水分が飲めない

- どの状態でもうまく飲めない(誤嚥の疑いがある)

これらは独立した課題ではなく、複合した課題であることが多いです。そのため、咀嚼だけ、送り込みだけ、といった具合に狭い視野に陥ることなく、常に今何が課題になっているか、チェックしながら対応を進めます。もちろん口腔機能以外の原因、【感覚や発達】の可能性も常に考慮する必要があります。

- 咀嚼、送り込み、嚥下のいずれかに課題があると、うまく食べることができません

- 「うまく食べれない経験」が偏食のもとになることもあります

- 何が原因でうまく食べれないのか、しっかり見極める必要があります。子どもの状態に合わせ、【うまく食べられる】工夫をしましょう

いかがでしょうか?今回は、【発達・口腔機能の確認】を書きました。今日はここまで!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/451a0cd3.26b1f667.451a0cd4.f001f693/?me_id=1276609&item_id=12405240&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00986%2Fbk480585944x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)