こんにちは。チャクラのママです。重症心身障がい児の放デイ看護師で、【発達障害児支援士】として働いています。そして、自閉症スペクトラム、知的障害、DCD(発達性協調運動障害)の小2長男チャクラと、次男ちゅんころぴー、夫と4人暮らしです。小2の長男は公立小学校の特別支援学級、知的障害級に通っています。

野菜を全く食べないチャクラ…

保育園時代のチャクラは、全く野菜を食べませんでした。保育園の先生たちにも、『もう少しお家でも色々食べる練習を…』と数年間言われて、きつかったです。

小学生になった今も好き嫌いは多いのですが、『嫌いな野菜だけど、一口食べてみよう』と食べることができるようになりました!!

本を読んでいると、以下の文章がありました。

地道な修正によって、ほぼすべての子どもにおいて、小学生までには偏食の克服が可能である。

<杉山登志郎 発達障害の子どもたち P.184 より>

この言葉を信じて、色々頑張ってきました。今日は、これまでチャクラの偏食にどう対応してきたかを書いていきたいと思います。

偏食を学ぶのにオススメの本は…

何とか食べられるものを増やしたい。でもやみくもに頑張って作って、食べてもらえないのは、本当にキツイ…。どうにかならないかなーと思い、この本を買いました。コチラを見ながら、色々悪戦苦闘しました。この記事では、本書より一部を抜粋・編集して、偏食についてお伝えします。

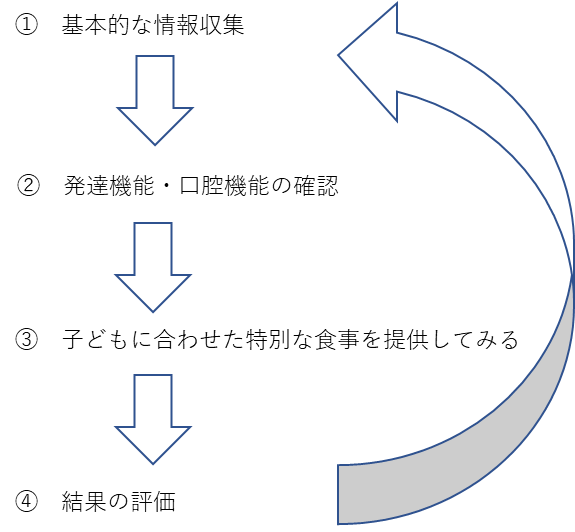

今日は、偏食改善のプロセスの③、【子どもに合わせた特別な食事を提供してみる】についてです。

偏食改善へのプロセスのおさらい

子どもの健康・安全の観点、対応の実効性の観点から、最初に解決すべきは身体栄養状態の問題です。そのために、まず子どもの栄養状態を把握し、それからその他の課題に取り組んでいきましょう。

口腔機能への対応~嚥下調整食~

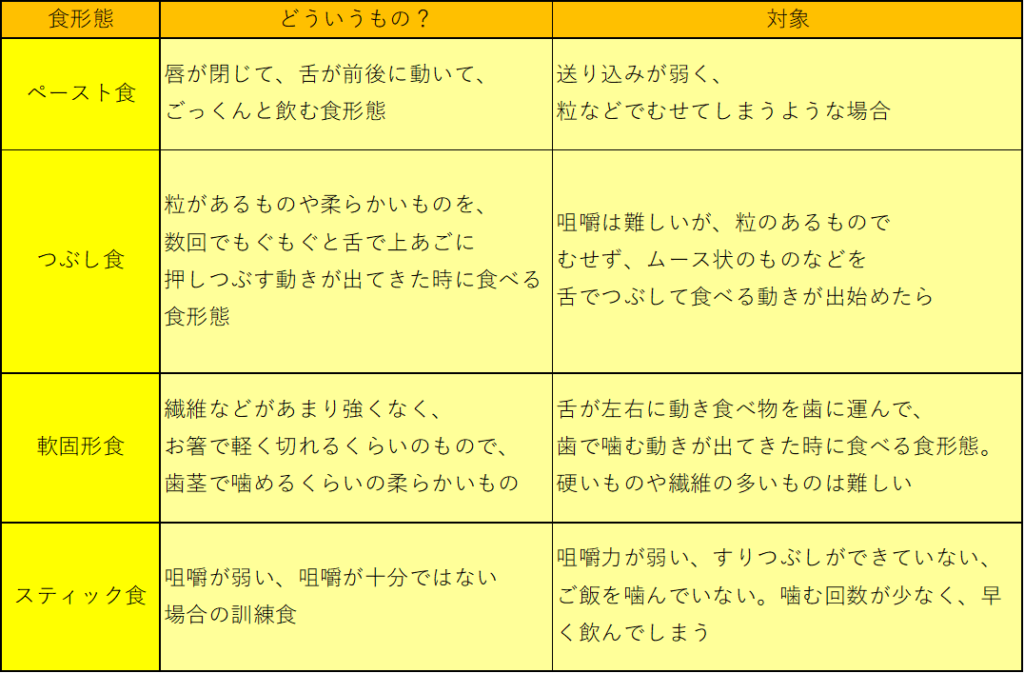

嚥下調整食とは

嚥下調整食は咀嚼や飲み込みに課題が見られる場合に、その子どもの口腔機能のレベルに合わせて摂食しやすいように形態などを調整した食事のことを言います。嚥下機能の低下が見られる高齢者のためにも使われますが、子どものためにも活用できます。嚥下調整食にはペースト食、つぶし食、軟固形食、スティック食、普通食があります。

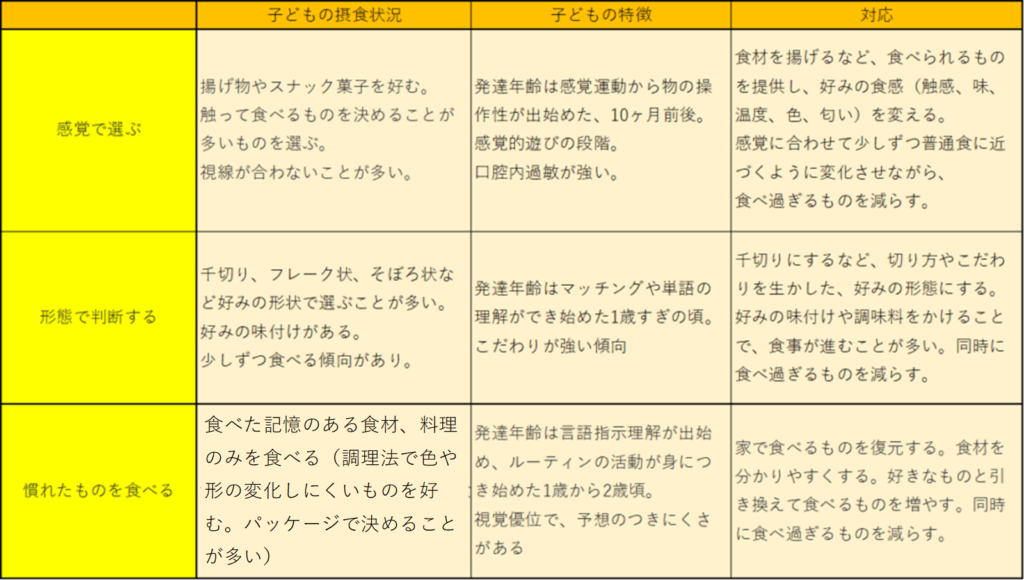

感覚への対応~口腔感覚対応食~

口腔感覚対応食とは

口腔感覚対応食は、主に自閉症の子どもたちが安心して様々な食材メニューが食べられるようにように、各々の子どもの口腔感覚や食べ方の特性に合わせた提供食です。しかし、口腔感覚対応食も食べ過ぎると他のものに手が出ません。1食材、1個で、食べられるものを覚える目的で使います。

グループ分けと対応

様々な要因で食べることに困難を持つ子どもたちの、傾向はある程度分類することができます。ここでは以下の3グループに分けて対応法を紹介していきます。

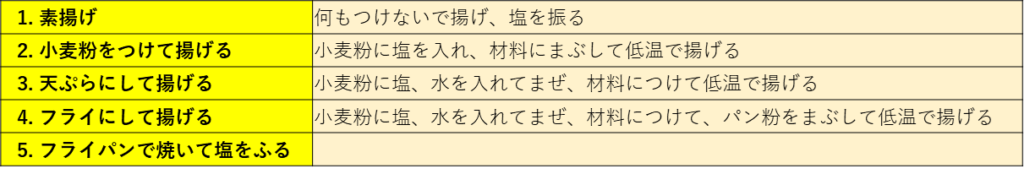

基本的な口腔感覚対応食(カリカリ食)の作り方

カリカリ食は、感覚にこだわりがあるために食べることができない食材を、食べられるようにするための食形態です。上記の「慣れたものを食べる」子どもには好まれないことがありますが、「感覚で選ぶ」子どもや「形態で選ぶ」子どもには好まれることが多く、食材の幅を広げる有効な手段になります。

カリカリ食は、以下の5つの作り方があります。

支援のテクニック

食材に手を出しやすくする

食材をわかりやすくし、目の前の料理が何なのか、子どもたちに分かりやすいように調理、盛り付けなど工夫をします。

和え物など、食材が混ざった料理は食材ごとに分けると手が出やすいです。

みそ汁やカレースープのように色の濃い汁物の場合、汁と具材を別皿にすると中身が何かわかりやすいです

「間」の食感を用意する

特定の食感が苦手な場合、いきなりその苦手な食感に挑戦するのではなく、段階を経て挑戦できるようにします。

例えば、パン、麺、豆腐など柔らかい食感が苦手な場合、表面を硬く焼いてから食べ始め、徐々に焼き方を軽くしていくことで柔らかい食感の物が食べられるようになります

間食への対応

間食は幼児で100kcal までが目安です(個人差あり)

- お菓子を入れる特定のお皿を用意し、そこから食べるようにします。容器が空の状態を見るとおしまいが認識しやすいです。

- 泣いて要求しても応じないようにします

- 子どもの視界に入らない場所に、お菓子をしまう

立ち歩きへの対応

偏食がある子どもであっても、その他の子どもと同じようにお腹が空いた状態で食事に集中できる環境を整え、食べる時は座って食べるものだということがわかると、座って食べることができるようになります。はじめは大変ですが、少しずつでも整えていきましょう。

- 食事の時間を定める。食事回数を3食+間食1回に決め、それ以外はお茶やお水などにして、食事を与えないようにし、『食事の時間がある』ことをわかってもらいます。泣いたり暴れてもあげないで、一緒に遊びます。

- 食事の時間の長さを決める。食事に1時間半かかっている場合は、次は1時間20分で食べなかったら片付けてしまいます。徐々に食事時間を短くし、片づけていくと、ウロウロしていると片づけられること、食間が空いて空腹を体験することで、『食事の時間に食べておかないと大変』ということがわかり、食事に集中するようになります

食事時間の設定は、学校や保育園、幼稚園などの給食時間を見越して練習していきましょう

言葉の理解ができる子どものは、時計の絵をかいたり、時計に印などをして食事時間を教えていきます。言葉の理解が難しい場合は、アラームなどで食事時間があることを教えていきましょう。

いかがでしょうか?今回は、【子どもに合わせた特別な食事を提供してみる】を書きました。今日はここまで!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/451a0cd3.26b1f667.451a0cd4.f001f693/?me_id=1276609&item_id=12405240&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00986%2Fbk480585944x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)